iPhone 16 Proが発売されたのは執筆当初で約7か月後、現時点では発売から約13か月になります。テクノロジーの世界では新製品が次々と登場し、「少しでも古いと価値が下がる」という印象を持たれがちですが、実際に使い込むと必ずしもそうとは言い切れません。私は発売直後ではなく、あえて時間を置いてから本機を導入し、旅行先での撮影・Apple Pay決済・FHR予約確認・日常の仕事道具として日々運用してきました。結果として、初期不具合の沈静化やOSの成熟に伴い、“静かな完成度”が見えてきたと感じています。

本記事では、導入後のリアルな使用シーンを軸に、デザインの手触り、ディスプレイの見やすさ、カメラの実写傾向、パフォーマンスとバッテリーの安定性を評価します。最新性の比較ではなく、時間を経ても“道具”として信頼できるかに焦点を当ててレビューしていきます。

※使用感を重視するため、細かなスペック解説は割愛します。

デザインと質感|所有する喜びを感じさせる道具

デザインに関しては、前作である15シリーズから大きな変更はありません。ボタン配置やカメラユニットの形状などはほぼ同じです。唯一の新要素として、「カメラコントロール」が追加されました。

このカメラコントロールは、その名の通りカメラ専用のボタンです。強く押すとカメラアプリが起動し、そのままシャッターとしても使えます。軽くスライドするとズーム操作も可能ですが、繊細な力加減が求められるため、私はあまり頻繁には使っていません。とはいえ、「押しやすい位置に物理ボタンがある」という点は非常に便利で、咄嗟の撮影時には重宝します。

カメラユニットは、いわゆる「タピオカカメラ」と呼ばれるデザインが引き続き採用されています。久しぶりにiPhoneを使いましたが、毎年少しずつ大型化している印象を受けます。特にiPhone 16 Proでは出っ張りがかなり目立ち、厚みはおおよそ1円玉1.5枚分ほどです。机に置いたときには不安定になりやすく、軽いガタつきを感じることもあります。

また、この出っ張りは落下時のリスクにも直結します。カメラ部分から地面に当たると、傷や割れの原因になりやすいため、ケースでしっかり保護することをおすすめします。

フレーム部分については、多くのユーザーがケースを装着して使うと思いますが、裸のまま持っても角の丸みのおかげで手への当たりはやわらかく、長時間の使用でも疲れにくい設計になっています。過去モデル同様、持ちやすさへの配慮が感じられる点はさすがです。

その一方で、重量は190gを超えており、依然としてかなり重めの端末です。チタニウム素材になって軽量化されたとはいえ、ケースを付けると200gをゆうに超えるため、ポケット内での存在感はしっかりあります。

カラーバリエーションは以下の4種類です。

- ナチュラルチタニウム

- デザートチタニウム

- ホワイトチタニウム

- ブラックチタニウム

中でもナチュラルチタニウムは高級感があり、人気の高いカラーです。チタニウム素材の質感とマットな光沢のバランスがよく、どの色を選んでも所有満足度は高いと感じます。

防水・防塵性能はIP68等級に対応しています。これは水深6メートルで最大30分間の耐水性能を持ち、ほこりに対しても完全に保護される仕様です。日常生活での水濡れや埃では問題になることはまずありません。たとえば、うっかり水に落としてしまっても、動作に影響が出ることはほとんどないでしょう。

全体的に見て、デザインや素材の質感は非常に高く、細部まで丁寧に仕上げられている印象です。

日常的に使うツールとしての安心感と、所有する喜びの両方を感じられるデバイスに仕上がっています。

ディスプレイと視覚体験|“情報を見る快楽”の質

ディスプレイ性能を支えているのが、Proシリーズに採用されている「LTPO OLED」ディスプレイです。

この技術によって、画面のリフレッシュレート(書き換え速度)が1Hzから120Hzの間で自動的に調整されます。

たとえば、静止画や文章の閲覧など動きの少ないシーンでは1Hzに近い低リフレッシュレートで動作し、省電力化に貢献します。

一方、動画再生やゲームなど動きの激しい場面では、スムーズな表示のために最大120Hzまで引き上げられます。

本来であれば120Hz表示はバッテリー消費が激しくなりやすい機能ですが、LTPO OLEDの可変リフレッシュレート機能によって、電力の無駄を最小限に抑えつつ快適さを維持できています。

私自身、これまで他機種でも120Hz表示の滑らかさを気に入っていましたが、バッテリー消費が気になって省電力モードを常用していました。

しかし、iPhone 16 Proではその心配が減り、長時間の使用でも安定して快適に動作しています。

[2025年10月追記]

iOS 26にアップデートしてから、ややバッテリーの減りが早くなったと感じます。

省電力モードをオンにしても改善幅は小さく、従来より消費が増している印象です。

iOSのメジャーアップデート直後によく見られる傾向ですが、今回もOS側の最適化アップデートを待ちたいところです。

発色については、非常に鮮やかで自然な色合いが印象的です。

特に写真や映像を表示した際の色の深みは他のスマートフォンと比べても明確に優れており、見ていて心地よさを感じます。

また、最大輝度も非常に高く、直射日光の下でもしっかりと視認できる点は優秀です。

撮影した写真をその場で確認する際も、このディスプレイ性能の高さが際立ちます。

「今どきのスマホなら当然」と思うかもしれませんが、iPhone 16 Proでは表示の正確さと輝度の高さのおかげで、晴天時でも細部まで確認できます。

旅先や屋外で撮影する機会が多い私にとって、この視認性の高さは大きな安心感につながっています。

全体として、ディスプレイの完成度は非常に高く、長時間見続けても目が疲れにくいのが特徴です。

サイズ感、表示品質、省電力性のすべてにおいてバランスが取れており、スマートフォンにおける表示体験の理想形といえる仕上がりだと感じています。

カメラ性能|旅を記録する眼としての進化

ここからは、iPhone 16 Proのカメラ性能について見ていきます。

iPhoneのProシリーズは、広角・0.5倍の超広角・5倍の望遠という3眼構成になっています。

画素数はそれぞれ広角24MP、超広角12MP、望遠12MPです。

昼間の撮影

広角カメラの作例

iPhone 16 Proの広角カメラは、画角を細かく調整することができます。

具体的には24mm・28mm・35mm(1倍・1.2倍・1.5倍)の3段階があり、私は主に1倍と1.2倍を使い分けています。

左が24mm、右が28mmの作例です。比べてみると、画角には明確な違いがありますが、画質そのものには大きな差はありません。

24mmではより広く写せるため、風景撮影などでは迫力が出やすく、個人的にはこの焦点距離が最も使いやすいと感じました。

広角カメラは「Fusionカメラ」方式を採用しており、撮影設定で12MPまたは24MPを選択できます。

24MPの方が高精細に記録できますが、その分ファイルサイズが大きくなりやすいため、クラウドストレージや大容量モデルの活用をおすすめします。

画質は非常に安定しており、ボタンを押すだけでその瞬間を鮮明に切り取ることができます。

旅先の風景や日常のワンシーンを記録するメインカメラとして十分な完成度です。

超広角カメラの作例

超広角カメラは12MP固定です。

広範囲を撮れるのは便利ですが、太陽光が入りやすく白飛びやフレアが出やすいため、撮影環境を選ぶ印象があります。

また、歪み補正はよく効いているものの、細部のディテールはやや甘く、拡大には向きません。

SNSやブログなどで全体の雰囲気を伝える用途には十分対応できますが、トリミングやプリントなど画質を重視する場面では少し物足りなさを感じるかもしれません。

なお、0.6倍相当の画角で、広角よりもかなり広い範囲を収められます。

拡大しなければ画質は良好で、建物や風景全体を一枚に収めたいときに最適です。

望遠カメラの作例

16 Proシリーズからは光学5倍ズームに対応しました。

これにより、遠景の撮影が格段に実用的になっています。

以前使用していたGalaxy S20では光学3倍が上限でしたが、5倍になると被写体の切り取り方がまったく異なります。

3倍ではデジタルズームとの差がわずかでしたが、5倍になると遠くの被写体も明確に分離して写せるようになりました。

旅行やイベントなど、離れた場所から撮影する場面で非常に役立ちます。

夜間の撮影

広角カメラの作例

左が24mm(1倍)、右が28mm(1.2倍)で撮影したものです。

画質自体に大きな差はありませんが、光を多く取り込みすぎる傾向があり、街灯の周辺ではフレアやゴーストが出やすくなっています。

拡大にはあまり向かず、悪くはないもののもう一歩といった印象です。

超広角カメラの作例

夜間の超広角撮影では、街灯によるフレアが目立ちます。

被写体の城がややぼやけて見えるのは、明暗差が大きい環境では仕方のない部分です。

昼間の作例からもわかるように、超広角は全体の記録用として割り切るのが最適だと感じました。

望遠カメラの作例

夜景撮影においては、望遠カメラが最も良い結果を出しました。

被写体となる城の輪郭がはっきりと写り、立体感のある仕上がりになっています。

細部も超広角より格段に明瞭で、拡大しても破綻しにくい画質です。

個人的には、夜景撮影では3つのカメラの中で望遠が最も信頼できると感じました。

全体として、iPhone 16 Proのカメラは昼夜問わず安定した描写力を発揮し、旅先や日常を高精度に残せるツールだといえます。

「どの場面でも確実に写る安心感」という点で、スマートフォンカメラとしての完成度は非常に高いと感じます。

パフォーマンスと安定性|“持ち歩ける信頼”

iPhone 16 Proには、Appleの最新チップセットである「A18 Pro」が搭載されています。

6コア構成で、ハイパフォーマンス2コア+高効率4コアというバランスの取れた設計です。

数だけ見ると「2コアは少ない」と思われるかもしれませんが、Appleはハードとソフトを一体で最適化しているため、実際の動作は驚くほど安定しています。

アプリの起動、写真の編集、動画再生、ゲームなど、どの処理もスムーズでストレスを感じません。

特にアプリ間の切り替えやバックグラウンド動作の安定性は高く、“常に安定して動くスマートフォン”という印象を受けます。

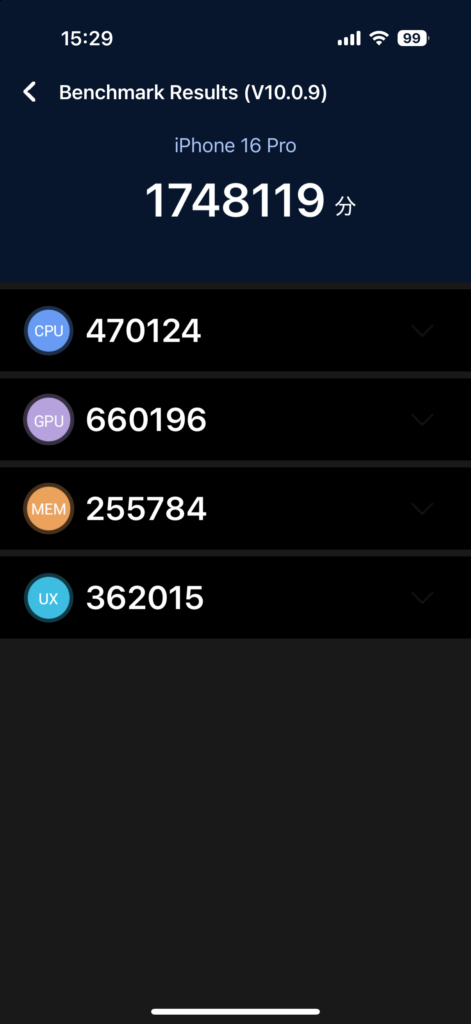

Antutuベンチマークのスコアは150万点を超える好成績を記録しました。

特筆すべきは、UX(ユーザーエクスペリエンス)項目で36万点を超えている点です。

この項目は実際の使用感に関わる部分であり、ここが高スコアであることがまさにiPhoneらしさといえるでしょう。

また、AI関連処理を担うNeural Engineは16コア構成となっており、写真の自動補正や音声認識など、ユーザーが意識しない部分で快適さを支えています。

さらに、GPUは6コアで、3D描写やゲームプレイにも十分対応できる性能を持っています。

このNeural EngineとGPUの組み合わせにより、画像処理は極めてスムーズかつ鮮明で、撮影後のプレビューも自然で美しい仕上がりです。

写真を撮るときも、シャッターボタンを押すだけで安定したクオリティの写真が得られる点は、日常的な使いやすさにつながっています。

常に手元にあるからこそ、「撮りたい」と思った瞬間を逃さず、確実に記録できる。

これがiPhoneカメラの強みでもあります。

メモリ(RAM)はAppleから公式な発表はありませんが、実測では8GBとされています。

数字だけ見ると他社のハイエンドモデルより控えめですが、Apple独自の最適化により、8GBでも十分なパフォーマンスを発揮します。

実際に使っていてメモリ不足を感じる場面はほとんどありません。

OSのメジャーアップデートもデフォルトで約5回提供されるため、長期的に安心して使える点も魅力です。

ハードとソフトが緊密に連携しているからこそ、数年経っても安定して使い続けられる設計になっています。

なお、ベンチマークスコアはOSのバージョンや使用環境によって変動することがあります。

そのため、数値はあくまで“目安”として参考程度に捉えるのが良いでしょう。

バッテリーと使い勝手|省エネと安心の設計

基本的な使い方であれば、朝から夜までしっかり使ってもバッテリーが尽きることはなく、非常に安心感があります。

原神や崩壊:スターレイルのような重量級ゲームを長時間プレイするなど、よほど負荷の高い使い方をしない限り、1日は余裕で持つ印象です。

私はやや心配性な性格なので、仕事中は「集中モード」と「省電力モード」を併用しています。

この設定にしておくと、1日どころか2日間は持ちそうな安定感があります。

iOSの省電力設計とA18 Proチップの電力効率がうまくかみ合っており、ハードとソフトの最適化が非常に高いレベルで実現されていると感じます。

特に気に入っているのは、カメラ使用時のバッテリー消費が少ない点です。

多くのスマートフォンでは、高性能カメラを使うと撮影後の画像処理で一気に電池が減ることがありますが、iPhone 16 Proは違います。

撮影後の処理もスムーズで、長時間の撮影や旅行中でも安心してカメラを多用できるのが魅力です。

こうした安定性は、Appleがハードとソフトを一貫して設計しているからこそ実現できる強みといえるでしょう。

バッテリー計測結果

バッテリー性能の目安として、Antutuベンチマークを実行してみました。

このテストは非常に負荷の高い処理を含みますが、それでも実行中のバッテリー消費はわずか1%以下にとどまりました。

| 実行前 | 実行後 |

|---|---|

| 100% | 99% |

テスト後に数分放置した影響で1%減っただけであり、実行中はほぼ減少なしといってよいレベルです。

この結果からも、電力効率の高さと放熱設計の安定性がよく分かります。

[2025年10月追記]

iOS 26にアップデートしてから、ややバッテリーの減りが早くなったと感じます。

省電力モードをオンにしても改善幅は小さく、以前よりも消費が増加している印象です。

メジャーアップデート直後によく見られる傾向ではありますが、今回もOS側の最適化アップデートを待ちたいところです。

総じて、iPhone 16 Proのバッテリーは「安心して1日を過ごせる持久力」を備えています。

省電力設計と処理効率の高さが両立しており、長時間の外出や旅行でも電池残量を気にせず使えるスマートフォンです。

いま買う意義|“成熟したモデルを選ぶ”という選択

すでにiPhone 16eが発売され、数か月後にはiPhone 17シリーズの登場が控えています。

それでも、あえていまiPhone 16 Proを選ぶ理由は、次の3点に集約されると感じています。

- 初期不良ロットを避けて購入できる

- Apple Intelligence(AI機能)の対応状況を見極めたうえで選べる

- Appleがいつ価格を改定(=値上げ)するか分からない

[2025年10月追記]

iPhone 17シリーズの発売により、iPhone 16 ProはApple公式ストアでの新品販売が終了しました。

現在新品を入手する場合は、キャリア在庫や中古市場が中心となります。

それでも、“完成された世代の最終モデル”として価値が残る1台であることに変わりはありません。

① 初期不良ロットを避けて購入できる

iPhoneに限らず、工業製品は発売直後に初期不良を含むロットが一定数存在します。

もちろん、時間が経てばゼロになるわけではありませんが、その確率は確実に下がっていきます。

また、リリース直後はOSや主要アプリの最適化が追いつかないことも多く、快適に使えないケースも少なくありません。

初期版のiOSは新機能が豊富な一方で、バグが残る傾向があります。

その点、今から購入することで、安定した動作環境で使い始められるのは大きなメリットといえるでしょう。

② Apple Intelligenceの対応状況を見極められる

近年のAIブームを受けて、iPhoneにも専用AIである「Apple Intelligence」が導入されました。

この機能はiPhone 16シリーズから正式に搭載されていますが、日本語で本格的に利用できるようになったのは2025年4月リリースのiOS 18.4以降です。

この数か月の間に他社のAI機能やOSの安定度も比較できるようになったため、成熟した環境を見極めたうえで選べるのは今ならではの利点です。

最初期の不安定な実装を避けられることは、実用面でも大きな安心材料になります。

③ Appleの価格改定タイミングが読めない

Appleの価格改定は、予告なく突然行われるのが通例です。

たとえば、iPhone 16 Pro(128GB)の米国価格は999ドル(税抜)ですが、日本では税込159,800円で販売されていました。

単純計算すると、税抜換算で為替レートはおよそ145円。

しかし、2025年春以降の為替はそれ以上に円安傾向が続いており、Appleが新機種発表のタイミングで価格調整(=値上げ)に踏み切る可能性は十分にありました。

営利企業であるAppleが為替差損を放置するとは考えにくく、タイミング次第では今の価格が「最安」になる可能性もあったのです。

[2025年10月追記]

実際、iPhone 17 Proは179,800円からのスタートとなりました。

容量は256GBからに変更されていますが、16 Pro(174,800円)と比較して実質5,000円の値上げです。

やはり、Apple製品は為替動向や新製品発表のたびに価格が動くため、安定期に購入できた人は結果的に“賢い選択”だったといえるでしょう。

執筆時点(2025年4月6日)の為替レートは1ドル=145.5円(出典:Google Finance)。

円安傾向が続く中、価格の安定は当面期待しづらい状況です。

総じて、iPhone 16 Proは“完成された世代の安定モデル”として、今からでも選ぶ価値があると感じます。

初期不良の心配がなく、AI機能やOSも成熟期に入り、価格的にも現実的なラインに落ち着いた一台です。

新機種が登場しても、“安心して長く使えるモデル”として十分な存在感を持っています。

まとめ|“派手さではなく、静かな完成度”

発売から1年以上が経過した今、iPhone 16 Proは「派手さ」よりも「完成度」で選ぶモデルになったと感じます。

チタニウム素材の上質な質感、バランスの取れたディスプレイ性能、そして省電力設計と安定したパフォーマンス。

どれも日常を快適に支えるために磨かれており、「最新だから良い」ではなく「時間が経っても信頼できる」スマートフォンへと成熟しています。

カメラ性能も昼夜問わず安定しており、特に望遠撮影ではスマートフォンの域を超えた描写力を見せます。

旅行や日常の記録を自然体で残せる──この使い勝手の良さが、Proシリーズの真価だと思います。

バッテリーの持ちも優秀で、外出中に残量を気にする場面はほとんどありません。

OSとチップの最適化がしっかり噛み合っており、**“持ち歩ける信頼”**という言葉がもっとも似合うデバイスです。

すでにiPhone 17シリーズが登場し、16 Proは中古市場中心のモデルになりました。

しかし、安定性・完成度・コストの三拍子がそろった「ちょうど良いPro」を求める人にとって、今でも十分に魅力的な選択肢だといえます。

落ち着いた判断で選ぶほど、良さが際立つ──それがiPhone 16 Proの本質です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

あわせて以下の記事もどうぞ。

FAQ|iPhone 16 Proに関するよくある質問

Q1. iPhone 16 Proは、いま買っても後悔しませんか?

A. 結論から言えば、安定性を重視する人にはおすすめできる機種です。

iPhone 17シリーズが登場していますが、16 ProはOSやアプリの最適化が進み、不具合も落ち着いた“完成期”にあります。

最新機能よりも、快適で安心して使えるモデルを求める人には非常に向いています。

Q2. バッテリーの持ちは実際どうですか?

A. 通常使用であれば朝から夜まで余裕で持ちます。

ゲームや動画編集などの高負荷作業をしない限り、1日中バッテリー切れの心配はありません。

また、省電力モードとA18 Proチップの効率的な制御により、2日程度持つこともあります。

Q3. iOS 26ではバッテリーの減りが早いと聞きましたが?

A. 一時的にそう感じる人が多いのは事実です。

メジャーアップデート直後はシステム最適化が未完了のため、バックグラウンド処理が増える傾向があります。

Appleの後続アップデート(26.1以降)で改善が進むと考えられますので、現時点では経過観察で問題ありません。

Q4. iPhone 16 ProとiPhone 17 Proでは何が違うのですか?

A. 外観が変更されたものの、基本性能は大きく変わりませ。17 ProではA19 Proチップと改良型カメラセンサーが搭載されています。

ただし、日常使用の快適さや写真の描写傾向に大きな差はなく、価格差に見合う体験差は小さいのが実際のところです。

そのため、コスト重視なら16 Proを選ぶ価値は十分にあります。

Q5. 中古で購入しても大丈夫ですか?

A. バッテリー状態(最大容量)と保証の有無を確認すれば問題ありません。

iPhoneはリセール市場が整備されており、Apple公式や信頼性の高い中古販売店(例:イオシス、ゲオ、楽天モバイル認定整備品など)を選べば、新品同様の品質を保った個体も多く見つかります。

Q6. どの容量を選ぶのがおすすめですか?

A. 写真や動画をよく撮る方は256GB以上をおすすめします。

24MP撮影がデフォルトになったため、ファイル容量が増加しています。

クラウド(iCloud、Googleフォトなど)を併用すれば128GBでも運用可能ですが、長期的に使うなら256GBが安心です。

Q7. Apple Intelligence(AI機能)は使えますか?

A. iOS 18.4以降、日本語環境でも段階的に対応が進んでいます。

ただし、性能は限定的で、スマホ単独では限界がありChatGPTに頼る場面も見受けられます。

今後のアップデートで順次拡張される見込みです。

Q8. 旅行や写真撮影での使い勝手はどうですか?

A. 非常に良好です。

特に望遠カメラの5倍ズームは旅行先での風景撮影に最適で、夜景の描写力も高水準です。

ディスプレイの最大輝度も高く、屋外でも撮影内容をしっかり確認できます。