京都・東山の観光地といえば、高台寺や清水寺、八坂神社などが思い浮かぶ方が多いかもしれません。どこも人が集まりやすく、華やかな雰囲気に包まれています。

そんな東山の中心にありながら、なぜか観光客の足が遠のいている場所があります。高台寺の真向かい、北政所ねねが晩年を過ごした「圓徳院(えんとくいん)」です。

初めて足を踏み入れたとき、私はあまりの静けさに戸惑いました。建物が古いとか、歴史的に貴重だとか、そうした情報では片付けられない“空白の豊かさ”がそこにはありました。

庭に吹き込む風の音、誰もいない方丈で一人きりになる時間、そして体験コーナーで砂に模様を描くときの無言の集中。そのすべてが、単なる「観光」とは異なる質の時間を作り出していたのです。

今回は、公式情報をなぞるだけではわからない、実際に滞在して感じた圓徳院の魅力と、静けさを味わうためのまわり方、そして高台寺・八坂神社とどう組み合わせれば良いのかまで含めて紹介していきます。

誰にでもおすすめできる場所ではありません。でも、忙しない京都観光の中で「余白」を求める方には、きっと深く響く場所になるはずです。

基本情報|圓徳院(高台寺塔頭)

| 名称 | 高台寺塔頭 圓徳院(えんとくいん) |

|---|---|

| 住所 | 京都市東山区下河原町530 |

| 拝観時間 | 10:00~17:30(最終受付 17:00) |

| 休業日 | なし(行事等で臨時休あり) |

| 拝観料 | 大人500円/中高生200円/小学生以下無料(条件あり) |

| 共通拝観券 | 高台寺・掌美術館との3ヶ所共通券900円 |

| 駐車場 | 高台寺駐車場と共用(圓徳院のみは1時間、共通券利用は2時間無料) |

| 公式サイト | https://www.kodaiji.com/entoku-in/ |

| 最終確認日 | 2025年7月30日 |

圓徳院は、豊臣秀吉の正室・北政所ねねが晩年を過ごした場所として知られています。 とはいえ、観光地としての華やかさはあまり前面に出しておらず、高台寺の真向かいにありながら、訪れる人も比較的少なめです。

高台寺がどこか“演出された華やかさ”を感じさせるのに対し、圓徳院は過剰な説明や動線がなく、静かに自分のペースで過ごせる余白が残されています。 実際、拝観中も「誰かに見せるための庭」ではなく、「誰もが何かを持ち帰れる庭」であるように感じました。

それは観光スポットというより、“人生の一時期を過ごす場所”として選ばれた空間の記憶が、今も静かに残っているからなのかもしれません。

アクセス・行き方

- バス:市バス「東山安井」下車 徒歩約7分(京都駅206系統/河原町・祇園207系統)

- 徒歩:祇園四条駅・河原町駅から徒歩約15分

- 車:高台寺駐車場利用(圓徳院のみは1時間、共通券は2時間無料)

【バス】

JR「京都駅」から市バス206系統で約15分、京阪「祇園四条駅」や阪急「河原町駅」からは市バス207系統でアクセス可能。いずれも「東山安井」で下車し、徒歩7分ほどで到着します。

※観光シーズンや週末は道路混雑・バス混雑に注意

【徒歩】

祇園四条駅・河原町駅から徒歩約15分。鴨川・祇園エリアを散策しながらアクセスでき、観光気分も味わえます。

※人通りが多いので、余裕を持った移動がおすすめ

【車】

高台寺と共通の駐車場あり(圓徳院のみ拝観は1時間、共通券利用で2時間無料)。

周辺道路は狭く混雑しやすいため、運転には注意。

※繁忙期や週末は公共交通機関の利用がおすすめです

タクシーは門前まで乗り付けできない場合あり。混雑時は手前で降車して少し歩くのが安心です。

見どころ・体験ポイント

北庭(国名勝)

圓徳院の北庭は、訪れた誰もが息を呑む静寂の庭です。

石組や苔の配置に派手さはありませんが、時代の空気をそのまま封じ込めたかのような静謐さが漂っており、まるで風景と自分の境界が曖昧になるような感覚に包まれます。

この庭は、豊臣秀吉の居城・伏見城の庭を、北政所ねねがこの地に移したものとされており、安土桃山時代の庭園様式を現代に伝える数少ない貴重な存在です。

特に印象的だったのは、庭師の方が静かに苔に霧吹きをかけていた光景。あの何気ないひと手間が、空間全体の呼吸を整えていたように感じられました。

観光の最後にこの北庭で足を止める時間は、静寂を味わうというより、「静けさに身を委ねる」体験でした。

南庭(枯山水)

方丈の縁側から望む南庭は、対話を拒むような沈黙が似合う庭でした。

白砂の線が穏やかに波打ち、岩が点として置かれている。静止しているのに、時間だけが流れているような印象です。

ちょうど拝観した日は、高台院(北政所ねね)の遠忌に合わせて庭の石配置が通常と異なる“特別仕様”になっており、スタッフの方が「過去・現世・来世を表す配置です」と説明してくださいました。そんな話を聞いたあとにふと目を閉じると、景色が一層深く染み入ってきます。

なお、この南庭は奈良国立文化財研究所の森蘊博士の監修によるもので、現在は庭師・北山安夫氏がその精神を引き継ぎ維持管理を行っています。季節や節目ごとに構成が変わることもあり、訪れるたびに“同じであって同じではない庭”と出会えるのも魅力です。

方丈での体験(枯山水・写経・五体投地)

圓徳院の方丈では、観るだけでなく「自ら感じる」体験が用意されています。いずれも敷居が高いわけではなく、仏教的な世界観に少しだけ触れるような、静かな時間が流れています。

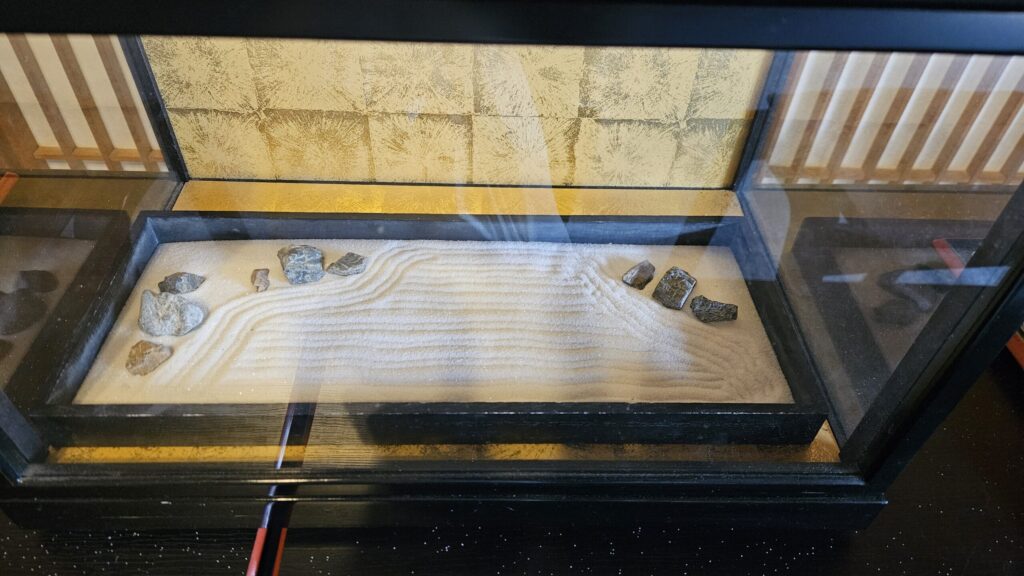

- 枯山水作成体験:

小さな木箱に入った砂庭に、木製のレーキで自由に模様を描く体験です。実際の庭を目の前にしながら行うため、ただの箱庭にはならず、庭そのものと会話しているような不思議な感覚に。模様が整うころには、頭の中も同じように整っているのが不思議でした。 - 五体投地:

仏教における最も丁寧な礼拝方法を、誰でも体験できる貴重な機会です。動きは見よう見まねでも形になりますが、礼の途中から自然と背筋が伸び、気づけば自分自身に向き合っているような気持ちに。終えたときには不思議な充足感がありました。 - 写経体験:

筆ペンと写経用紙が用意され、書き写す経文も複数から選択可能。静寂の中、墨の匂いと紙の質感だけを頼りに文字を重ねていく作業は、思った以上に没入感がありました。完成後は奉納箱に納めることで、儀式としても区切りがつくのが印象的でした。

どの体験も、観光というより「対話」に近い感覚があります。

派手な思い出より、心の底に残る“ゆらぎ”を持ち帰りたい方には、ぜひ立ち寄っていただきたい場所です。

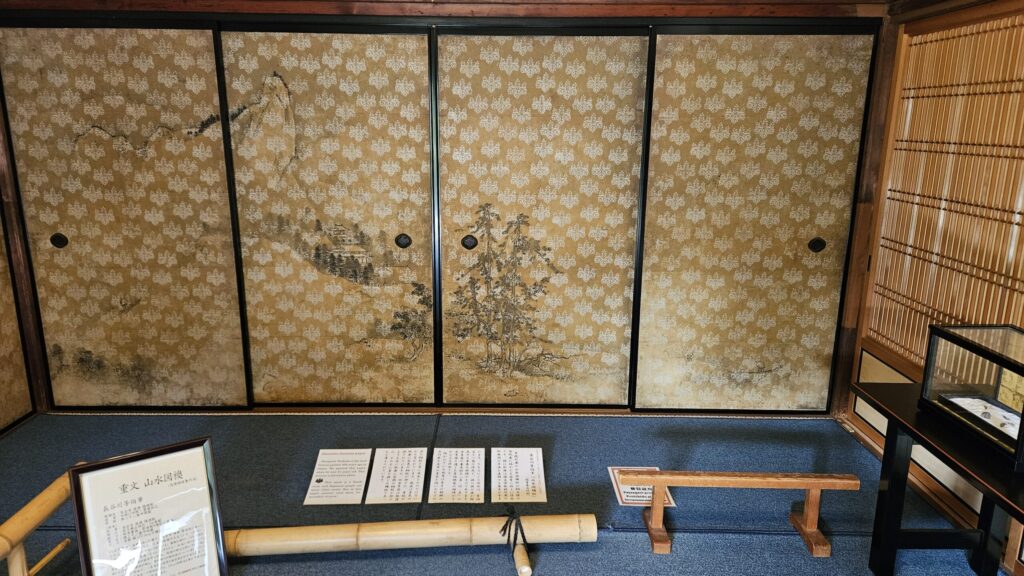

長谷川等伯「山水図襖」

方丈の奥にひっそりと展示されていたのが、長谷川等伯による「山水図襖」です(公開時期は変動あり)。

桐花紋が施された唐紙に描かれた雪景色は、屏風という枠を超えて、空間そのものを“静けさ”で満たしていました。

現地スタッフの方によれば、この作品は等伯が和尚の留守中に一気に描き上げたという逸話があるそうです。力強い筆致と余白の美しさが同居しており、鑑賞中もなぜか自然と呼吸がゆっくりになっていくのを感じました。

作品のスケールは決して大きくありませんが、その密度と気配は、あらゆる“観光コンテンツ”とは一線を画しています。

いつ行く?混雑・所要時間の最適化

ベストタイムは朝イチか閉門前

私の体感では、開門直後(10:00頃)と閉門1時間前(16:00頃)が圧倒的に静かでした。

平日の朝は庭園に自分ひとりだけ、という瞬間も珍しくなく、落ち着いて写真を撮ったり、庭園の縁側でぼーっと過ごしたりできます。

逆に、昼前~14時台は団体客や観光バスと重なりやすく、方丈体験コーナーにも人が集まりがちでした。

紅葉や桜のシーズンは普段より人出が多いものの、朝と夕方の空気感は変わらず静けさを感じられました。

所要時間の目安

- 圓徳院単体:20~30分(体験含めても最大40分程度)

- 高台寺とセット拝観:90分前後が目安

- 写真をじっくり撮りたい・庭園で休憩したい場合はプラス10~20分見ておくと安心

※体験コーナーが混雑している場合や、季節の特別展示がある場合はさらに+10分程度を見込むと余裕があります。

写真撮影・マナー

圓徳院では撮影禁止エリアは方丈内部の仏壇のみで、庭園(北庭・南庭)は写真撮影OKです。

ただし、三脚や自撮り棒の使用は不可。静かな空間なので、他の拝観者の邪魔にならないように配慮しましょう。

※最新のルールや掲示は公式サイト・現地案内に従ってください。

こんな人におすすめ/注意点

圓徳院は、時間をかけてじっくり回るというより、旅の途中でふっと足を止めたくなるような空間でした。賑わいの高台寺に対して、こちらは一歩引いた「静」の世界。その落差こそが、この寺院の持つ最大の価値ではないかと感じています。

以下に、実際に訪れて感じたおすすめポイントと注意点を整理しました。

- おすすめな人:

- 混雑を避けて、静かな寺院時間を味わいたい方

- 高台寺のような華やかな空間と「対照的な場所」を求めている方

- 苔庭や枯山水を、写真ではなく“肌感覚”で味わいたい方

- 短時間でも心のリズムを整えたい方(所要時間30〜40分前後)

- 写経や枯山水など、手を動かしながら「静けさに触れる」体験がしたい方

- 注意点:

- 境内の道幅は比較的狭く、車での乗り入れは一方通行や歩行者との接触リスクに注意が必要

- 繁忙期(紅葉・春の観光シーズン)は、バス・タクシーともに渋滞の影響が大きいため時間配分に余裕を持つこと

- 庭園や方丈の空気感は「静謐」が基本。話し声やカメラのシャッター音が浮きやすいので、雰囲気重視派以外は物足りなさを感じる可能性も

- 展示(長谷川等伯の襖絵など)は公開時期が限定的な場合があり、事前に確認しておくと安心

派手さや話題性には乏しいかもしれませんが、逆に言えばそれは“ここにしかない時間”を味わえる余白の証拠です。観光の中心を駆け抜けてきた方にこそ、一度足を止めて立ち寄ってほしい場所でした。

よくある質問(FAQ)

ここでは、実際に訪れた体験や読者の視点をふまえて、圓徳院について特によく聞かれる疑問に答えていきます。

Q. 高台寺と圓徳院、どちらから先に行くのがいいですか?

個人的には高台寺→圓徳院の順番をおすすめします。華やかで見どころが多い高台寺を先に見ておくことで、圓徳院の「静かさ」がより際立つからです。

逆に言えば、圓徳院を先に回ると「静けさの余韻」が高台寺で薄れてしまうかもしれません。これは実際に両方訪れたからこそ感じた流れでした。

Q. 写経や枯山水体験は予約が必要ですか?

予約は不要で、訪れた際にその場で参加できます。ただし、混雑時や団体拝観がある日は、席が空くまでに多少待つことがあります。体験に集中したい方は、午前中の早い時間帯がおすすめです。

Q. アメックスのラウンジって圓徳院と関係あるの?

あります。圓徳院の「書院」が、アメリカン・エキスプレスのゴールドカード以上の会員向けに提供されている休憩ラウンジになっています。寺院の拝観料とは別枠なので、アメックスをお持ちの方はぜひ立ち寄ってみてください。

ラウンジの詳細や雰囲気については、別記事で写真とともに詳しく紹介しています。興味がある方は以下のリンクからどうぞ。

Q. 書院の拝観や体験は誰でもできる?

できます。ただし、アメックスラウンジが設けられている関係で、書院の一部エリアはアメックス会員専用になっています。

一般の拝観者でも、体験や南庭の鑑賞は問題なく可能ですが、「書院全体を自由に見て回る」という形ではないため、その点はご注意ください。

Q. 季節によって何か違いはありますか?

あります。特に南庭や北庭は、春や秋になると植栽や庭石の配置が変化することがあります。過去には高台院の遠忌にあわせた「特別仕様」の庭構成も行われていました。

再訪する価値のある場所なので、公式情報を確認しつつ、季節ごとに異なる庭の表情を楽しむのがおすすめです。